СПРАВОЧНИК

Анатомия НОСА

Источник: https://meduniver.com

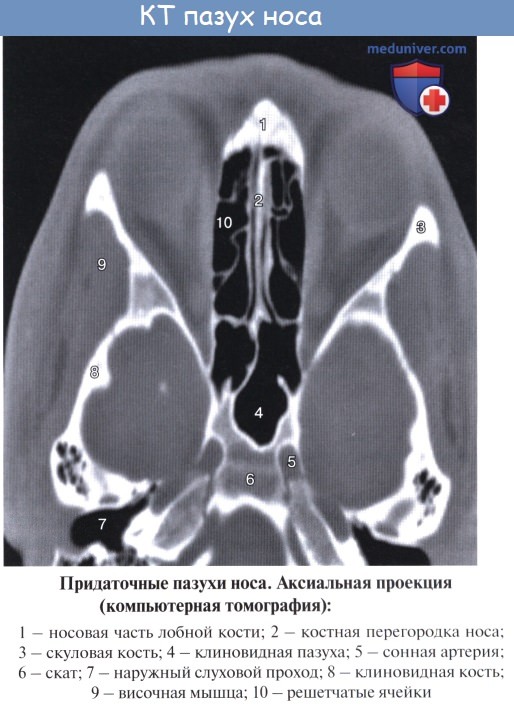

Полость носа. Слизистая полости носа. Зоны полости носа. Околоносовые пазухи.

Вдыхаемый воздух для соприкосновения с нежной тканью легких должен быть очищен от пыли, согрет и увлажнен. Это достигается в полости носа, cavitas nasi; кроме того, различают наружный нос, nasus extemus, который имеет частью костный скелет, частью хрящевой.

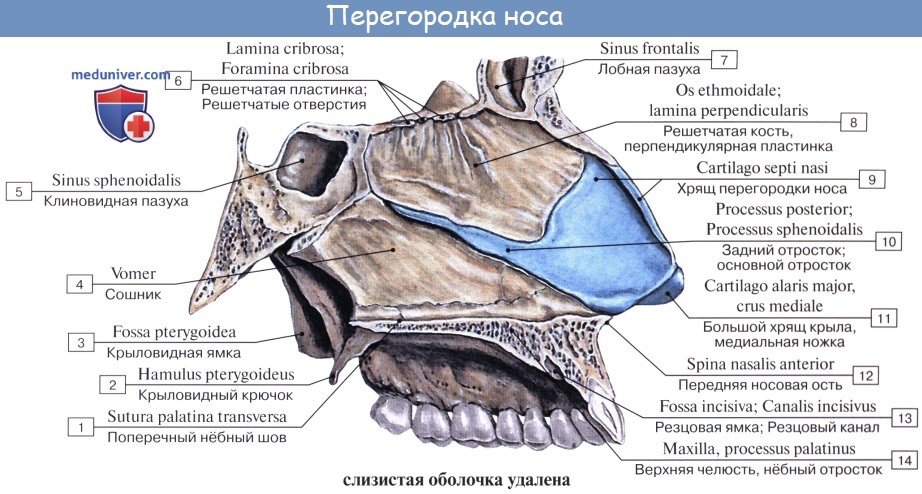

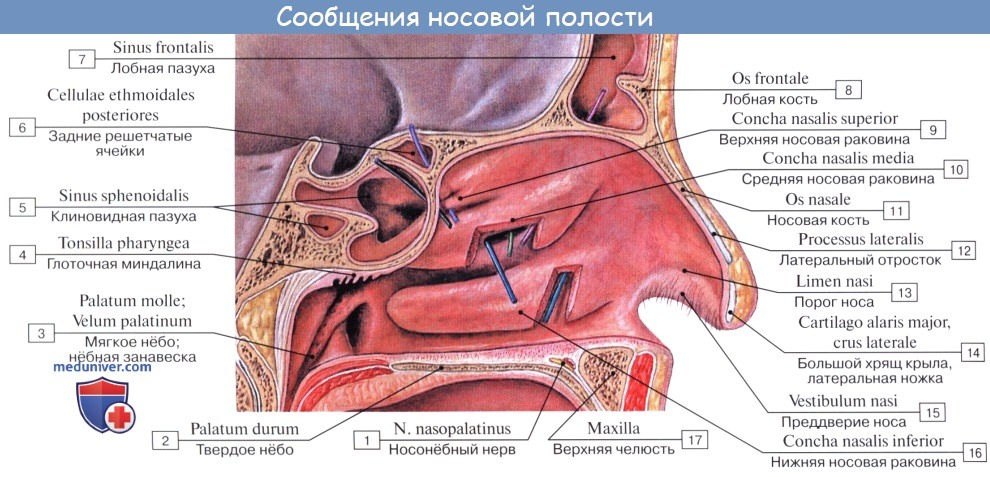

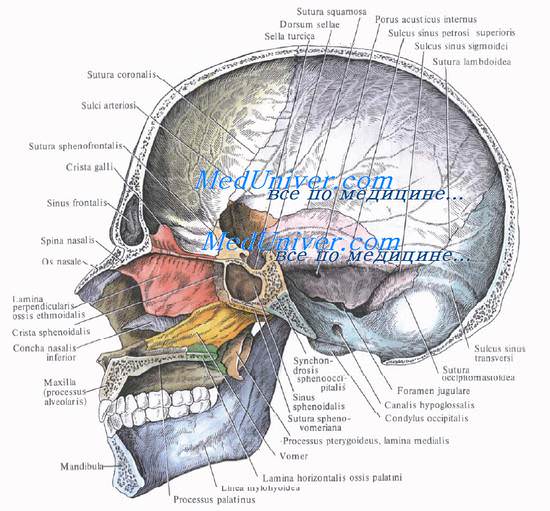

Как отмечалось в разделе остеологии, носовая полость поделена носовой перегородкой, septum nasi (сзади костной, а спереди хрящевой), на две симметричные половины, которые спереди сообщаются с атмосферой через наружный нос при помощи ноздрей, а сзади — с глоткой посредством хоан.

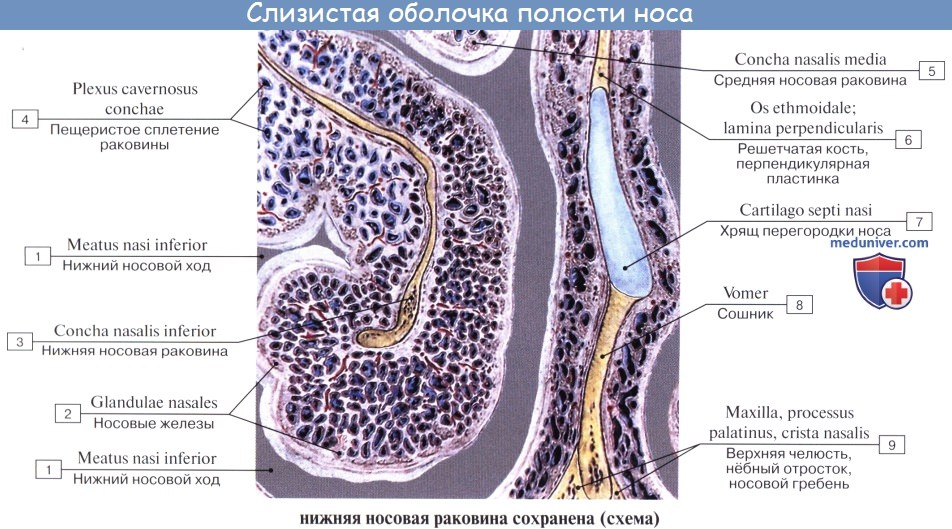

Стенки полости вместе с перегородкой и раковинами выстланы слизистой оболочкой, которая в области ноздрей сливается с кожей, а сзади переходит в слизистую оболочку глотки.

Слизистая оболочка носа (греч. rhinos — нос; отсюда ринит - воспаление слизистой оболочки полости носа) содержит ряд приспособлений для обработки вдыхаемого воздуха.

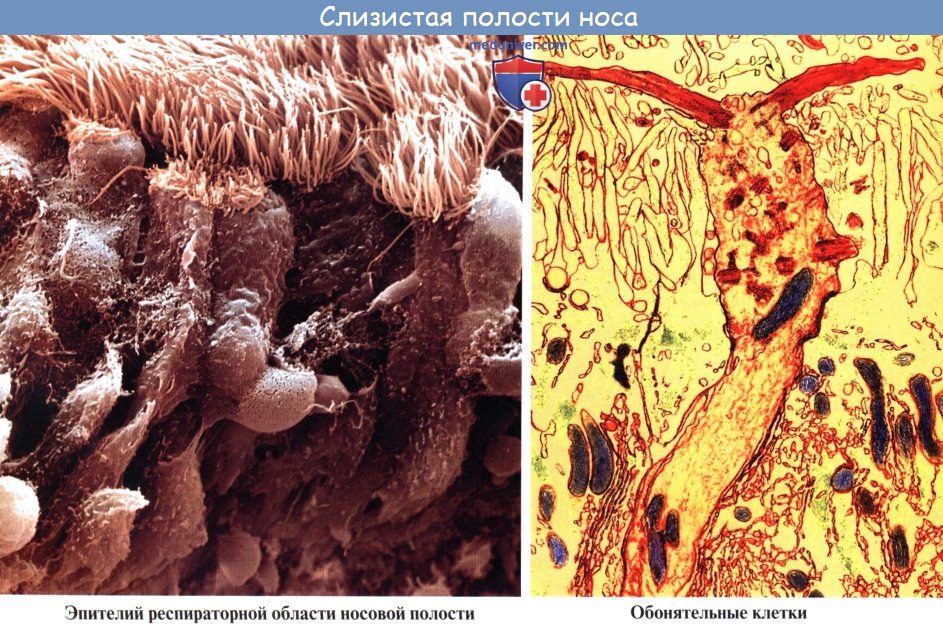

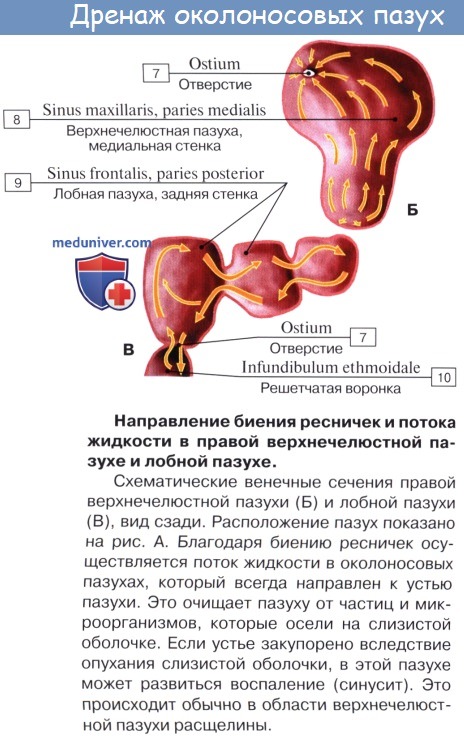

Во-первых, она покрыта мерцательным эпителием, реснички которого образуют сплошной ковер, на который оседает пыль. Благодаря мерцанию ресничек осевшая пыль изгоняется из носовой полости.

Во-вторых, слизистая оболочка содержит слизистые железы, glandulae nasi, секрет которых обволакивает пыль и способствует ее изгнанию, а также увлажняет воздух.

В-третьих, слизистая оболочка богата венозными сосудами, которые на нижней раковине и на нижнем краю средней раковины образуют густые сплетения, похожие на пещеристые тела, которые могут набухать при различных условиях; повреждение их служит поводом к носовым кровотечениям. Значение этих образований состоит в том, чтобы обогревать проходящую через нос струю воздуха.

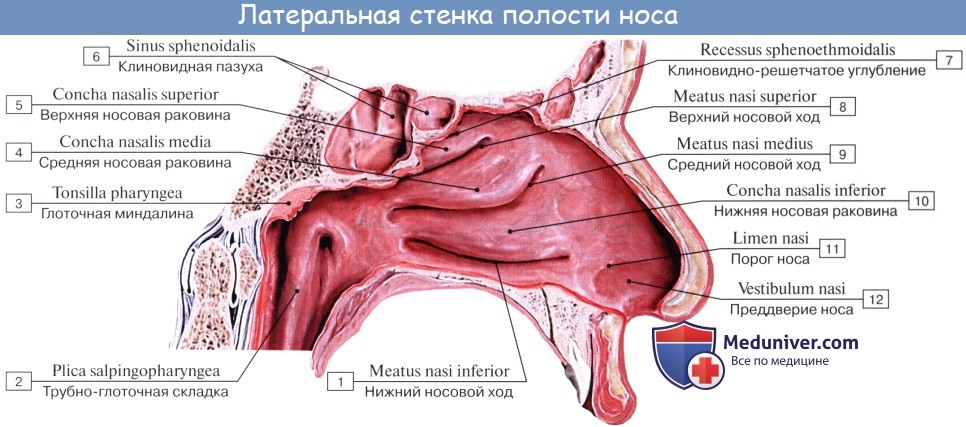

Описанные приспособления слизистой оболочки, служащие для механической обработки воздуха, расположены на уровне средних и нижних носовых раковин и носовых ходов. Эта часть носовой полости называется поэтому дыхательной, regio respiratoria. В верхней части носовой полости, на уровне верхней раковины, имеется приспособление для контроля вдыхаемого воздуха в виде органа обоняния, поэтому верхнюю часть носовой полости называют обонятельной областью, regio olfactoria.

Здесь заложены периферические нервные окончания обонятельного нерва — обонятельные клетки, составляющие рецептор обонятельного анализатора.

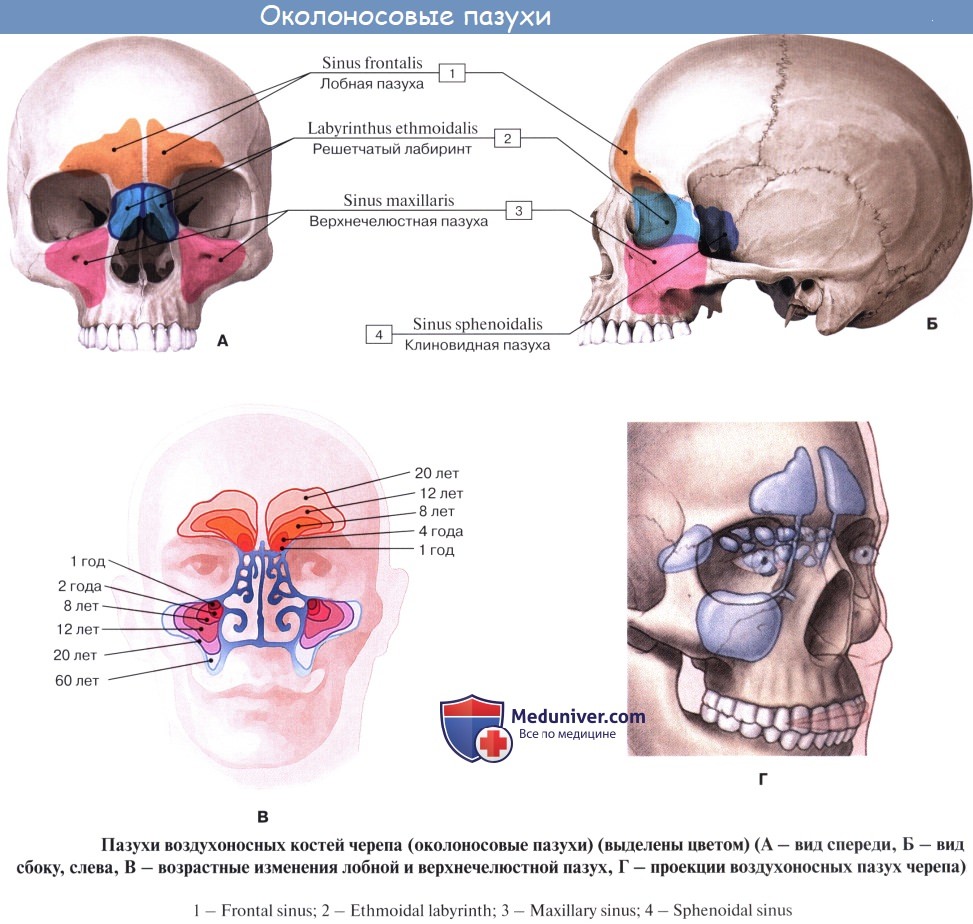

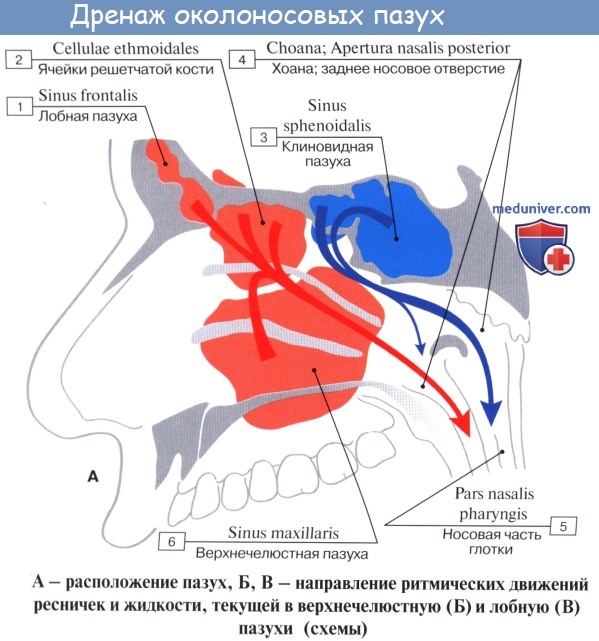

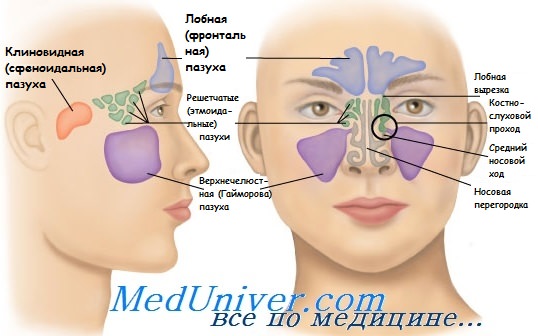

Дополнительным приспособлением для вентиляции воздуха служат околоносовые пазухи, sinus paranasales, также выстланные слизистой оболочкой, являющейся непосредственным продолжением слизистой носа. Это описанные в «Остеологии»:

1) верхнечелюстная (гайморова) пазуха, sinus maxillaris; широкое на скелетированном черепе отверстие гайморовой пазухи закрывается слизистой оболочкой, за исключением небольшой щели;

2) лобная пазуха, sinus frontalis;

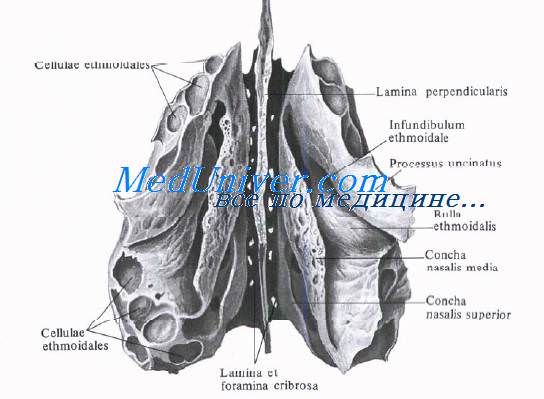

3) ячейки решетчатой кости, cellulae ethmoidales, составляющие в целом sinus ethmoidalis;

4) клиновидная пазуха, sinus sphenoidalis.

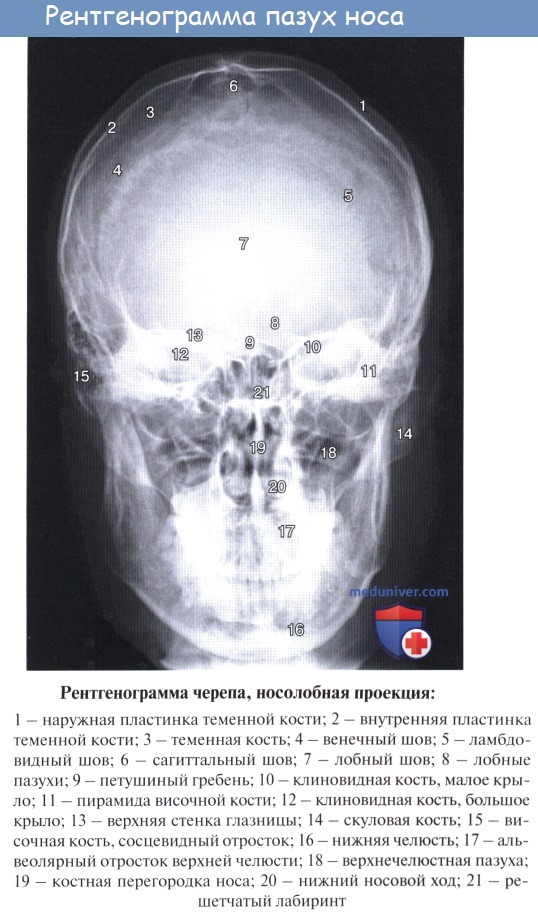

При осмотре носовой полости у живого (риноскопия) слизистая оболочка имеет розовую окраску. Видны носовые раковины, носовые ходы, ячейки решетчатой кости и отверстия лобной и верхнечелюстной пазух. Наличие носовых раковин и околоносовых пазух увеличивает поверхность слизистой оболочки, соприкосновение с которой способствует лучшей обработке вдыхаемого воздуха. Свободная циркуляция воздуха, необходимого для дыхания, обеспечивается неподатливостью стенок носовой полости, состоящей из костей (см. «Остеология»), дополняемых гиалиновыми хрящами.

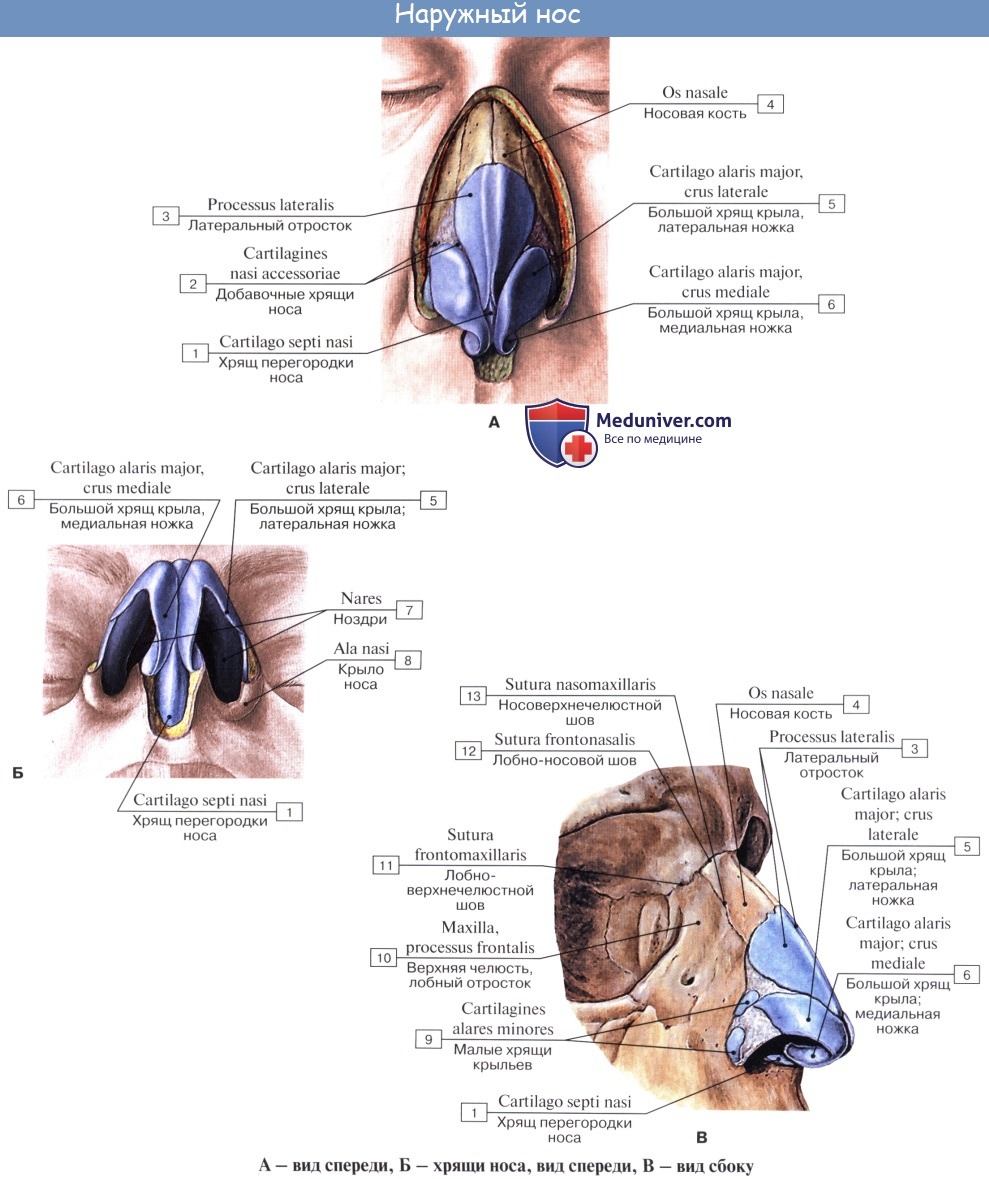

Хрящи носа являются остатками носовой капсулы и образуют попарно боковые стенки (боковые хрящи, cartilagines nasi laterales), крылья носа, ноздри и подвижную часть носовой перегородки (cartilagines alares majores et minores), а также носовую перегородку — непарный хрящ носовой перегородки (cartilago septi nasi).

Кости и хрящи носа, покрытые кожей, образуют наружный нос, nasus extemus. В нем различают корень носа, radix nasi, расположенный вверху, верхушку носа, apex nasi, направленную вниз, и две боковые стороны, которые сходятся по средней линии, образуя спинку носа, dorsum nasi, обращенную вперед.

Нижние части боковых сторон носа, отделенные бороздками, образуют крылья носа, alae nasi, которые своими нижними краями ограничивают ноздри, служащие для прохождения воздуха в носовую полость. Ноздри человека в отличие от всех животных, в том числе и приматов, обращены не вперед, как у них, а вниз. Благодаря этому струя вдыхаемого воздуха направляется не прямо назад, как у обезьян, а вверх, в обонятельную область, и совершает длинный дугообразный путь к носоглотке, что способствует обработке воздуха. Выдыхаемый воздух проходит по прямой линии нижнего носового хода.

Выступающий наружный нос является специфической особенностью человека, так как нос отсутствует даже у человекообразных обезьян, что, по-видимому, связано с вертикальным положением тела человека и преобразованиями лицевого скелета, обусловленными, с одной стороны, ослаблением жевательной функции и с другой — развитием речи.

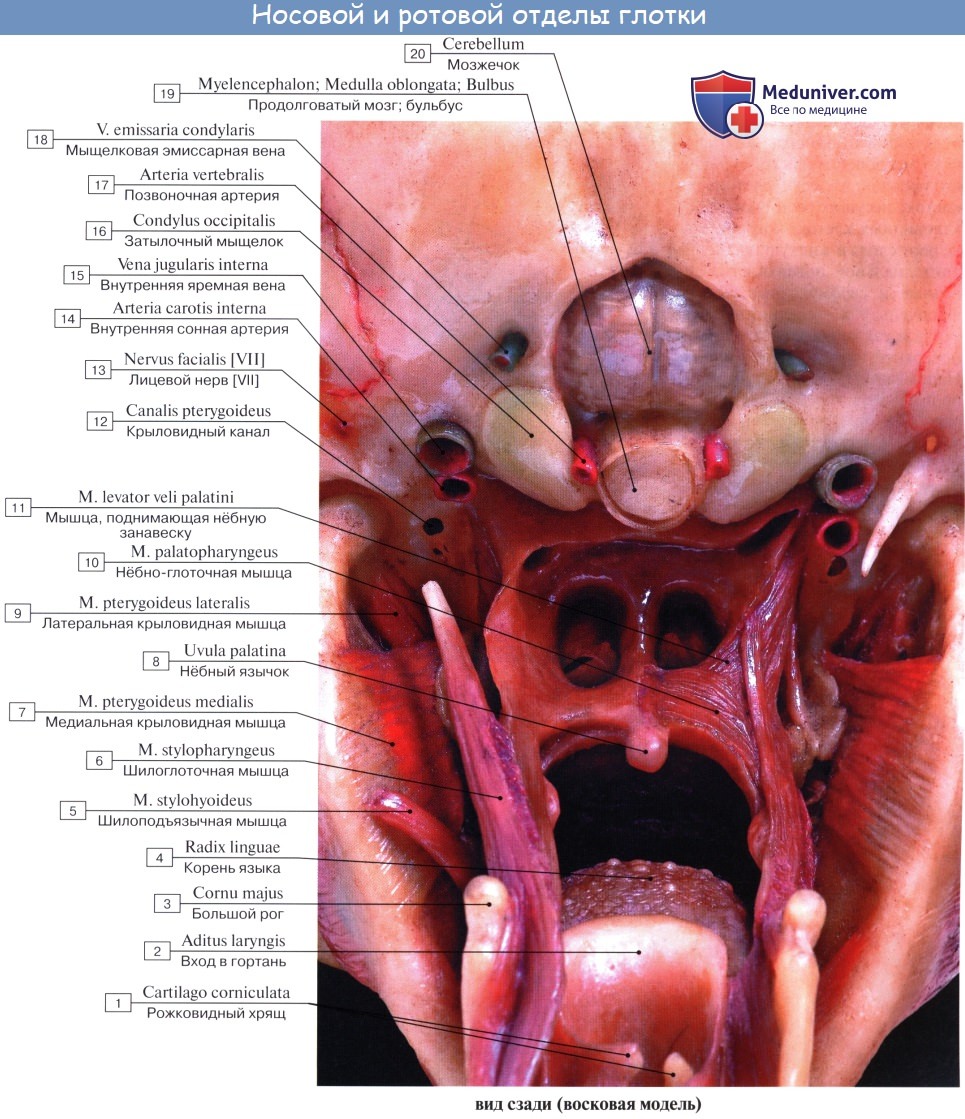

Из носовой полости вдыхаемый воздух через хоаны попадает в носоглотку, далее в ротовую часть глотки и затем в гортань. Дыхание возможно и через рот, однако отсутствие в ротовой полости приспособлений для контроля и обработки воздуха обусловливает у лиц, дышащих через рот, частые заболевания. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы дыхание совершалось через нос.

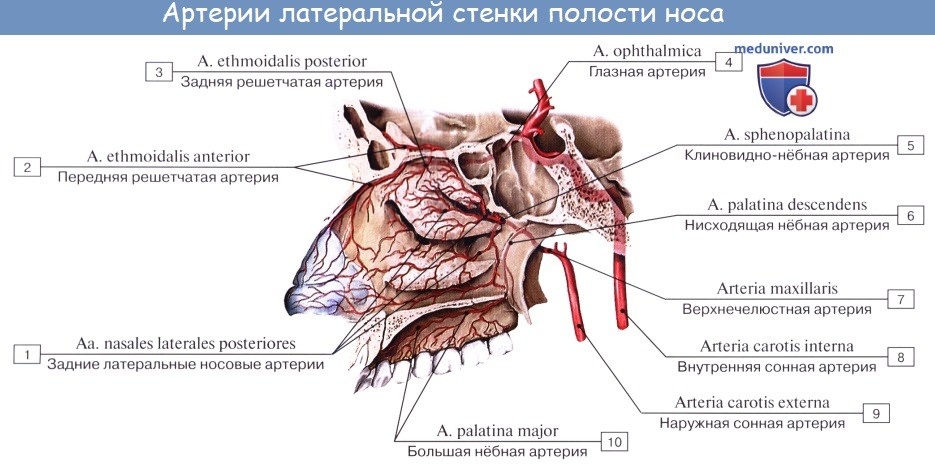

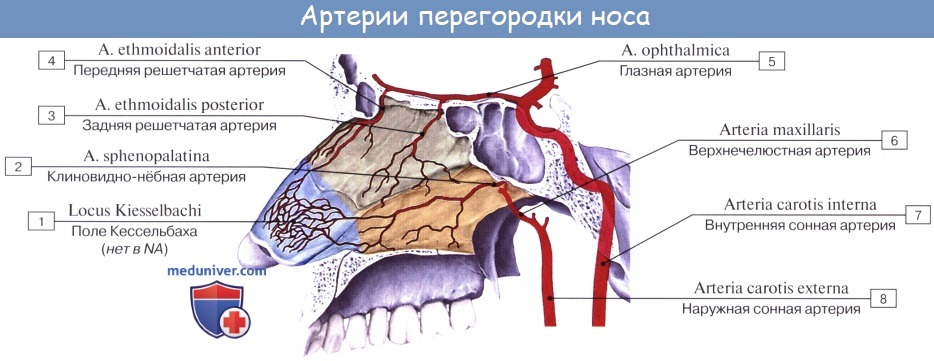

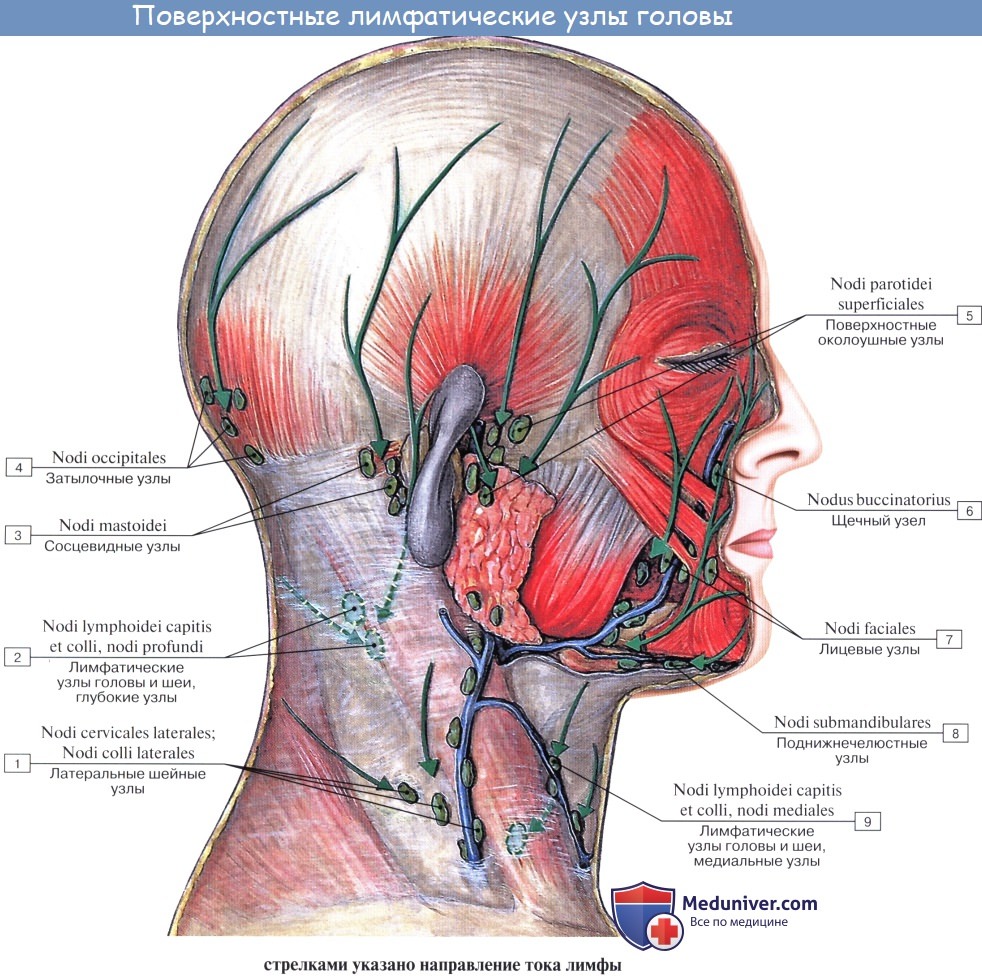

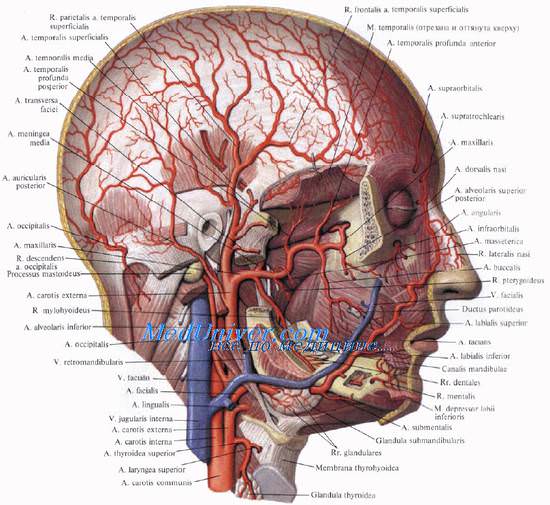

Кровоснабжение, иннервация полости носа и лимфоотток

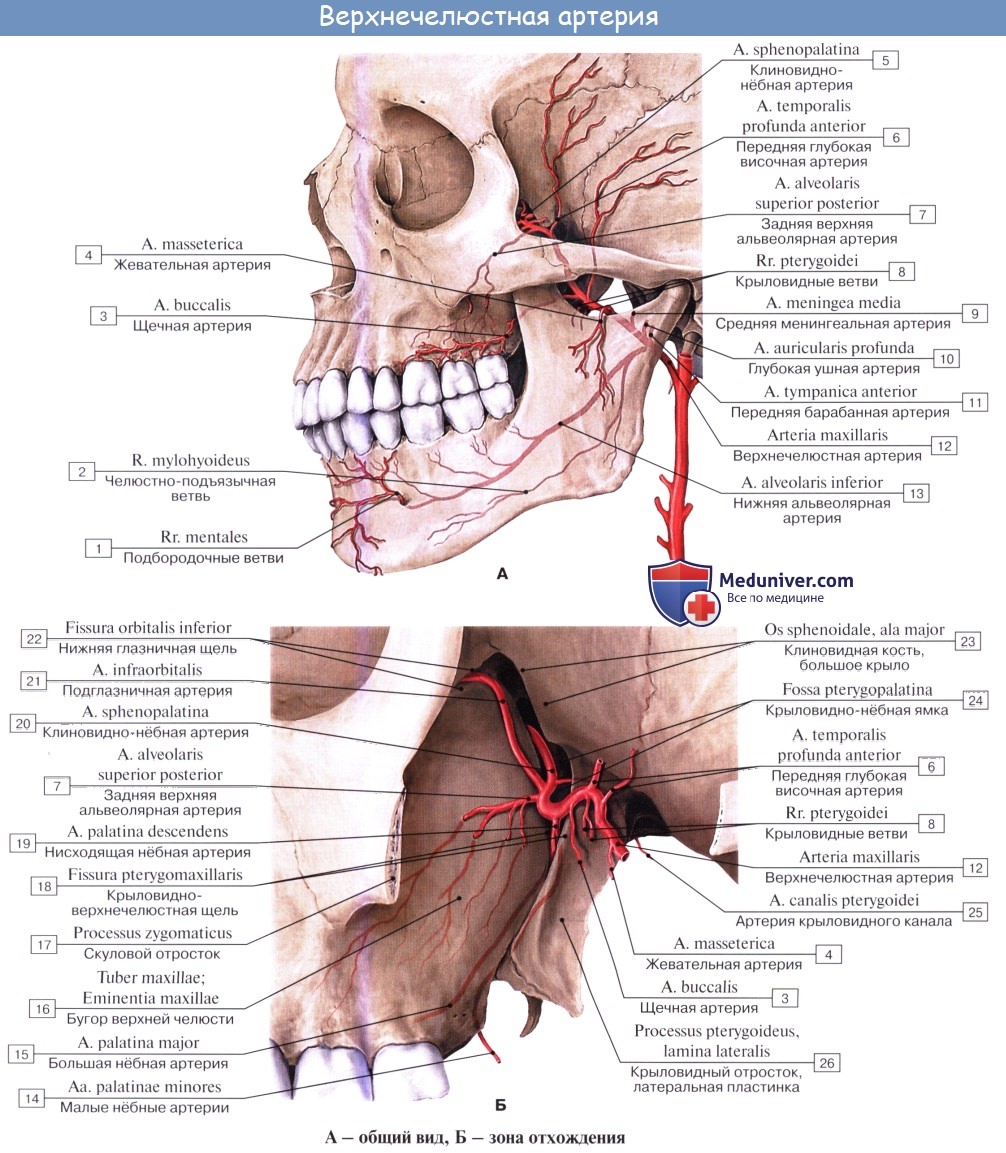

Кровоснабжение, иннервация полости носа и лимфоотток Главной артерией, питающей стенки носовой полости, является a. sphenopalatine (из a. maxillaris). В передней части полости разветвляются аа. ethmoidales anterior et posterior (от a. ophthalmica). Вены наружного носа вливаются в v. facialis и v. ophthalmica.

Область носа. Топография носовой области. Границы области носа. Наружный нос. Топография наружного носа.

Верхняя граница области носа соответствует горизонтальной линии, соединяющей медиальные концы бровей (корень носа), нижняя граница области носа — линии, проведенной через прикрепление носовой перегородки, а боковые границы носовой области определяются носощечными и носогубными складками. Область носа делится на наружный нос и полость носа.

Наружный нос. Топография наружного носа

Наружный нос, nasus externus, вверху образован носовыми косточками, сбоку — лобными отростками верхней челюсти и хрящами. Верхний узкий конец спинки носа у лба называется корнем, radix nasi; выше него находится несколько углубленная площадка между надбровными дугами — надпереносье, glabella. Боковые поверхности носа книзу выпуклы, отграничены ясно выраженной носогубной бороздкой, sulcus nasolabialis, подвижны и составляют крылья носа, alae nasi. Между нижними свободными краями крыльев носа образована подвижная часть носовой перегородки, pars mobilis septi nasi.

Кожа у корня носа тонкая и подвижная. На кончике носа и на крыльях кожа толстая, богата крупными сальными железами и прочно сращена с хрящами наружного носа. У носовых отверстий она переходит на внутреннюю поверхность хрящей, образующих преддверие полости носа. Кожа здесь имеет сальные железы и толстые волоски (vibrissae); они могут достигать значительной длины. Далее кожа переходит в слизистую оболочку носа.

Кровоснабжение наружного носа осуществляется a. dorsalis nasi (конечная ветвь a. ophthalmica) и ветвями лицевой артерии. Вены связаны с лицевыми венами и с истоками глазных вен.

Чувствительная иннервация наружного носа осуществляется I ветвью тройничного нерва.

Околоносовые пазухи. Топография околоносовых пазух. Верхнечелюстная пазуха. Гайморова пазуха. Топография верхнечелюстной ( гайморова ) пазухи.

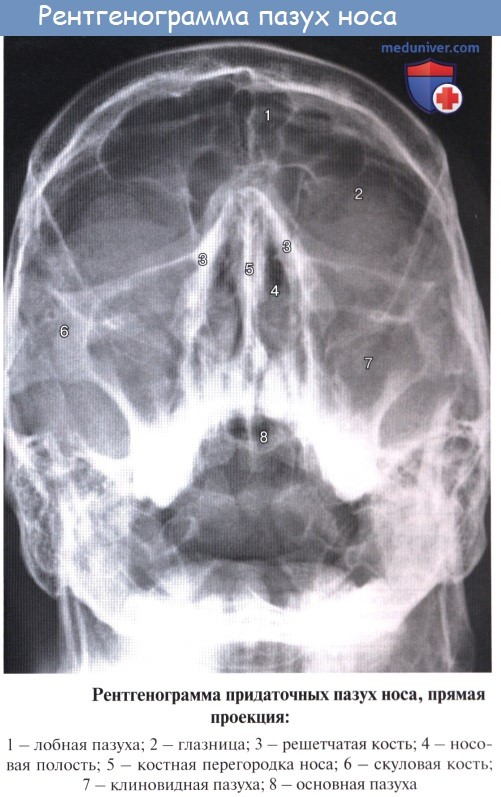

С каждой стороны к полости носа примыкают верхнечелюстная и лобная пазухи, решетчатый лабиринт и отчасти клиновидная пазуха.

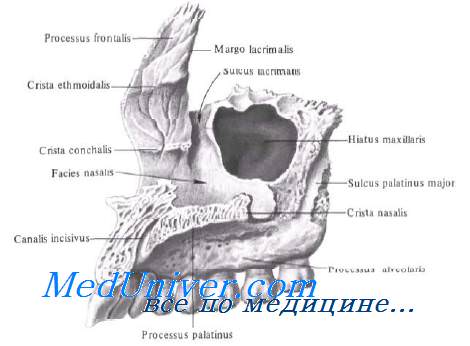

Верхнечелюстная, или гайморова [High more], пазуха, sinus maxillaris, расположена в толще верхнечелюстной кости.

Это самая большая из всех околоносовых пазух носа; ее вместимость у взрослого — в среднем 10—12 см3. По форме гайморова пазуха напоминает четырехгранную пирамиду, основание которой находится на боковой стенке полости носа, а верхушка — у скулового отростка верхней челюсти. Лицевая стенка обращена кпереди, верхняя, или глазничная, стенка отделяет гайморову пазуху от глазницы, задняя обращена к подвисочной и крыловидно-небной ямкам. Нижнюю стенку верхнечелюстной пазухи образует альвеолярный отросток верхней челюсти, отделяющий пазуху от ротовой полости.

Внутренняя, или носовая, стенка гайморовой пазухи с клинической точки зрения наиболее важна; она соответствует большей части нижнего и среднего носовых ходов. Эта стенка, за исключением ее нижней части, довольно тонка, причем постепенно истончается снизу вверх. Отверстие, посредством которого гайморова пазуха сообщается с полостью носа, hiatus maxillaris, находится высоко под самым дном глазницы, что способствует застою воспалительного секрета в пазухе. К передней части внутренней стенки sinus maxillaris прилежит носослезный канал, а к задневерхней части — решетчатые ячейки.

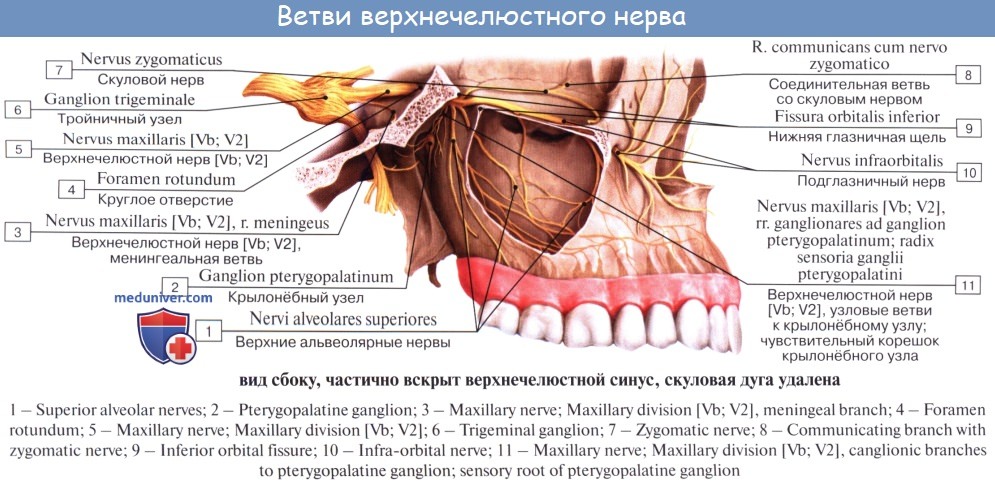

Верхняя, или глазничная, стенка гайморовой пазухи наиболее тонкая, особенно в заднем отделе. При воспалении верхнечелюстной пазухи (гайморит) процесс может распространиться в область глазницы. В толще глазничной стенки проходит канал подглазничного нерва, иногда нерв и кровеносные сосуды непосредственно прилежат к слизистой оболочке пазухи.

Передняя, или лицевая, стенка верхнечелюстной пазухи образована участком верхней челюсти между подглазничным краем и альвеолярным отростком. Это наиболее толстая из всех стенок гайморовой пазухи; она покрыта мягкими тканями щеки, доступна ощупыванию. Плоское углубление в центре передней поверхности лицевой стенки, называемое «клыковой ямкой», соответствует наиболее тонкой части этой стенки. У верхнего края «клыковой ямки» расположено отверстие для выхода подглазничного нерва, foramen infraorbitale. Через стенку проходят rr. alveolares superiores anteriores et medius (ветви п. infraorbitalis из II ветви тройничного нерва), образующие plexus dentalis superior, а также аа. alveolares superiores anteriores от подглазничной артерии (из a. maxillaris).

Нижняя стенка, или дно гайморовой пазухи, находится вблизи задней части альвеолярного отростка верхней челюсти и обычно соответствует луночкам четырех задних верхних зубов. Это дает возможность при надобности вскрыть верхнечелюстную пазуху через соответствующую зубную лунку. При средних размерах гайморовой пазухи ее дно находится примерно на уровне дна полости носа, но нередко располагается и ниже.

Лобная пазуха. Топография лобной пазухи. Клиновидная пазуха. Топография клиновидной пазухи.

Лобная пазуха, sinus frontalis, расположена между пластинками глазничной части и чешуи лобной кости. Ее размеры значительно варьируют. В ней различают нижнюю, или глазничную, переднюю, или лицевую, заднюю, или мозговую, и срединную стенки. При воспалении лобной пазухи (фронтит) через ее истонченные стенки процесс может распространиться в глазницу, а также в переднюю черепную ямку.

Лобная пазуха сообщается с полостью носа через апертуру лобной пазухи, apertura sinus frontalis, которая открывается в передней части среднего носового хода.

Клиновидная пазуха, sinus sphenoidalis, расположена в теле клиновидной кости непосредственно позади решетчатого лабиринта над хоанами и сводом носоглотки. Сагиттально расположенной перегородкой пазуха делится на две в большинстве случаев неодинаковые по объему части. На передней, наиболее тонкой, стенке в каждой половине пазухи находится отверстие, apertura sinus sphenoidalis. Форма и размеры клиновидной пазухи сильно варьируют. Ее верхняя стенка обращена к передней и средней черепным ямкам.

Средний отдел верхней стенки клиновидной пазухи соответствует турецкому седлу с расположенным в его ямке гипофизом, а кпереди от них — перекресту зрительных нервов.

Снаружи по боковой стенке клиновидной пазухи проходят внутренняя сонная артерия и пещеристый венозный синус. Кроме того, по бокам пазухи проходят глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы, прободающие наружную стенку пешеристого синуса, а также I ветвь тройничного нерва.

Нижняя стенка клиновидной пазухи образует свод полости носа.

Решетчатый лабиринт. Топография решетчатого лабиринта. Слизистая околоносовых пазух. Кровоснабжение околоносовых пазух. Иннервация околоносовых пазух.

Решетчатый лабиринт, labyrinthus ethmoidalis, состоит из 2—5 и больше различных по величине и форме решетчатых ячеек, cellulae ethmoidales, которые отграничены от передней черепной ямки орбитальной частью лобной кости и решетчатой костью, а от глазницы — глазничной пластинкой, lamina orbitalis. Сзади клетки решетчатого лабиринта иногда доходят до передней стенки клиновидной пазухи. Клиновидная пластинка решетчатого лабиринта, свободный край которой в полости носа является остовом средней раковины, делит воздухоносные клетки на передние и задние; передние клетки открываются в средний носовой ход, а задние — в верхний.

Через истонченные стенки решетчатого лабиринта воспалительный процесс может распространиться в полость черепа, глазницу и на зрительный нерв, канал которого при сильном развитии клеток решетчатого лабиринта оказывается в непосредственной близости с ним.

Слизистая оболочка околоносовых пазух по строению мало отличается от слизистой оболочки полости носа, но она значительно тоньше и сравнительно беднее сосудами и железами, чем слизистая оболочка носовой полости.

Кровоснабжение околоносовых пазух происходит из ветвей внутренней и наружной сонных артерий, главным образом через глазную и верхнечелюстные артерии. Вены гайморовой пазухи анастомозируют с венами лица и крыловидного сплетения, а вены лобной пазухи — с венами твердой мозговой оболочки, с продольным синусом и пещеристым синусом. По этим путям иногда проникает инфекция в глазницу или полость черепа.

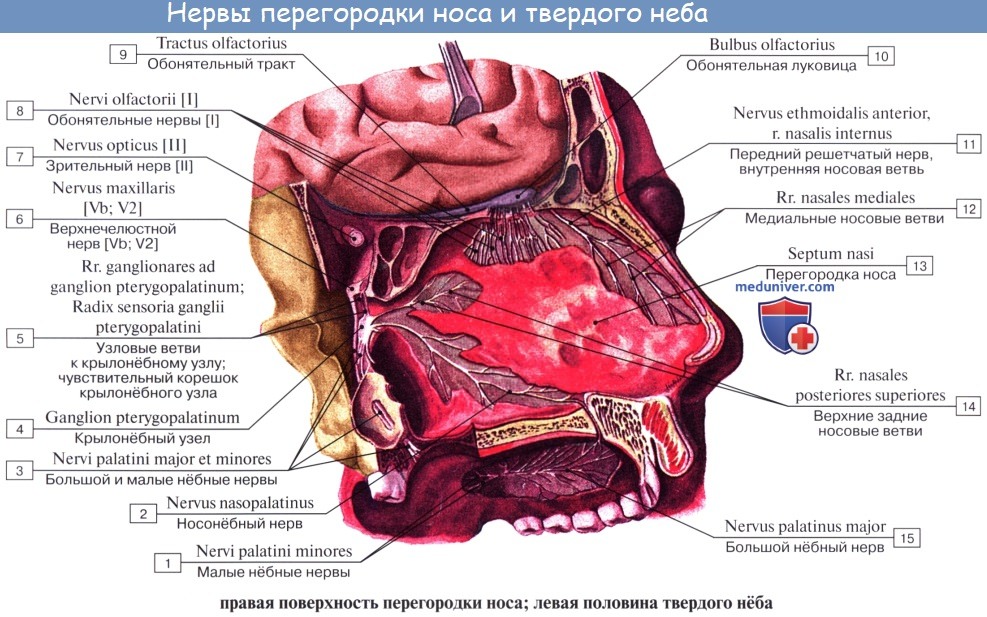

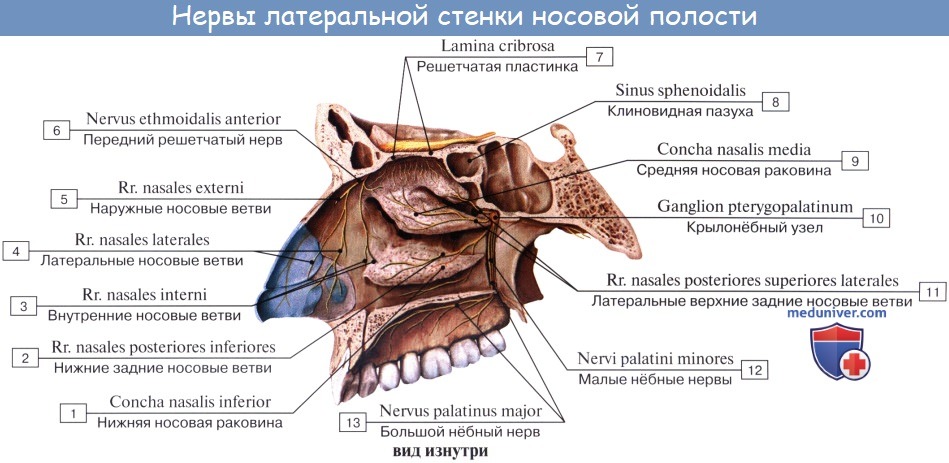

Иннервация околоносовых пазух осуществляется от I и II ветвей тройничного нерва, а также от крыловидно-небного узла.